定額法による減価償却が税理士の義務違反となる場合がある?

-定率法の不採用につき税理士の賠償責任を否定した事例

原価償却資産の取得費用については、「定額法」や「定率法」等の方法によって、その資産の使用可能期間内で分割して必要経費としていくこととされています。

「定額法」と「定率法」のいずれを選択するかによって、最終的な減価償却費は変わりませんが、毎年の償却額は異なることとなり、その結果、所得税額にも影響することになります(「定額法」の方が当初の償却額が低くなります)。

また、当該事業者が償却途中で廃業してしまったような場合には、最終的な減価償却費の総額も異なることとなります。

今回は、原価償却資産の償却方法として「定額法」を採用しいていたところ、当該事業者が途中で廃業したことにより、負担すべき税金に差額が生じたケースで、税理士の責任が問題となった裁判例(東京地方裁判所平成18年3月29日判決)を紹介し、税理士の先生が注意すべきポイントを解説していきます。

なお、弊所では税理士の先生のご相談を年間400件以上受けており、税理士賠償責任(税理士側)の実務対応を多くしてきた経験から、以下の記事で、税理士の先生の税賠対応について整理していますので、そちらもぜひご参考にしていただければ幸いです。

1 事案の紹介

本記事で紹介する事例(東京地方裁判所平成18年3月29日)について、概要は以下のとおりです。

1.1 事案の概要

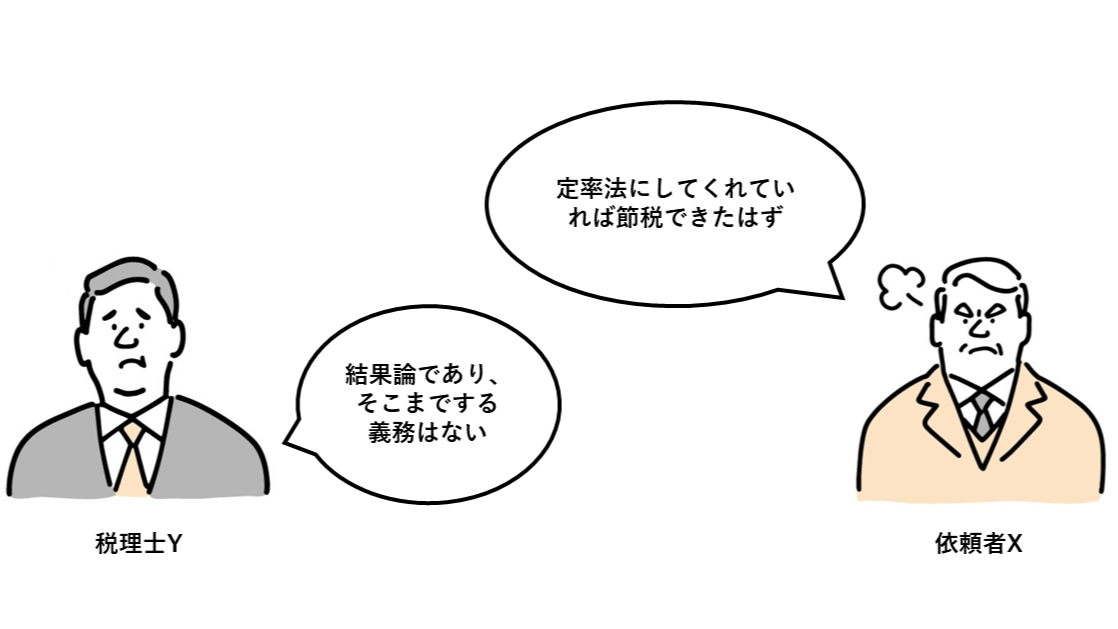

Y(税理士)は、X(依頼者)の減価償却資産の償却方法として定額法を採用した。

その後、減価償却が終わる前にX(依頼者)が廃業し、X(依頼者)は、未償却分を費用化できない結果に終わったことから、X(依頼者)は、「定率法を採用していれば得られたはずの税負担の軽減を得られなくなった」と主張し、差額分として約240万円の支払を求めた。

これに対し、税理士であるY(税理士)は、定額法を採用したこと等につき、委任契約上の義務違反はないと主張し、これを争った。

裁判所は、税理士は、「依頼者にとってできる限り節税に資するような業務を行うことが期待されている」としつつも、本件の諸事情を考慮したうえ、税理士の義務違反は認められないとして、X(依頼者)の請求を棄却した。

1.2 経過

平成6年~

(その後も定率法に変更しなかった。)

平成14年2月

2 解説

本件において、重要なポイントは以下の通りです。

②定額法の選択が義務違反となりうるのか

③「損害」はいくらになるのか

2.1 依頼者に有利な指導まですべきなのか

ポイント①については、税務の専門家であるY(税理士)は、依頼者に対して、「適正な納税を行うよう指導する義務」を負うにすぎず、依頼者にとって「有利になるような指導、助言をする義務」までは追わないのではないかという問題です。

裁判所は、税理士法上、税理士は、顧客の信頼にこたえることをもその使命とされていること等(税理士法1条)から、「租税関係法令に適合する範囲内で、選択可能性がある場合においては、依頼者にとってできる限り節税に資するような指導、助言を行うべき義務」を負うことを認めました。

-

税理士法第1条

(税理士の使命)

第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

(教訓・対策)

したがって、税理士の先生は、依頼者の信頼にこたえるため、法令に適合する範囲内で、選択の余地がある場合には、どの選択肢が依頼者にとって最良であるかという観点からのアドバイスをする必要があります。

2.2 定額法の選択が義務違反となりうるのか

本件において、もっとも重要なのはポイント②となります。

ポイント②について、本件では、Y(税理士)が定率法を採用しなかったことについて、委任契約上の義務違反となるかどうかが争われました。

この点について、裁判所は、以下の理由から、Y(税理士)の義務違反を否定しました。

-

① 所得税法上、納税義務者に定額法か定率法かの選択が認められており、選択がされない場合には、定額法となる。

② 償却期間終了時には減価償却費の総額は同じになるのであり、いずれの方法が適切であるか判断するのは困難。

③ X(依頼者)は、平成4年10月の個人歯科医院の開設に当たり、医療機器や什器備品等を購入し、これらについては定額法に基づいて償却されてきた。その後、平成11年8月に大規模な設備の更新が行われ、Y(税理士)は、定額法によって償却することにした。Xが現実に設備更新を実施したのは開設時から約7年後のことであって、Xが早期の設備の更新を考えていたものとは認められない。

④ Yが、Xの顧問税理士に就いたのが平成6年頃のことであることからすれば、定率法の不採用の判断が直ちに不適切なものであったとはいえない。

⑤ 個人歯科医院が廃業されたのが平成14年2月であり、平成9年の時点から、廃業を想定して定率法に変更すべき義務があったとすることは困難。

(教訓・対策)

<理由①・②について>

理由①・②では、定額法も法律上認められた償却方法であり、定額法でも定率法でも最終的な償却費の総額は同じになる、ということを、義務違反が認められないことの理由として挙げています。

この部分の判示からすれば、法律の内容や定額法・定率法の性質自体からして、定額法の採用自体が委任契約上の義務違反となる場合は、ある程度限定的であると考えられます。

<理由③・④について>

理由③・④は、本件固有の事情について、以下の点に着目し、評価しているといえます。

〇 X(依頼者)において、早期の設備の更新を理由とする、設備投資額を早期に費用化すること(すなわち、定率法の採用によって当初の減価償却費を大きくし、資金を確保すること)の必要性が現実にあったといえるか

〇 必要性が現実にあったとしても、税理士の関与時期からして、その必要性を考慮して定率法を採用する判断をすべきであったといえるか

本件においては、上記のような点を考慮したうえで、Y(税理士)の義務違反を否定していますが、裏を返せば、例えば、

というような事情があるケースであれば、定率法を採用しないことにより、委任契約上の義務違反が生じる余地があるものと考えられます。

<理由⑤について>

理由⑤は、依頼者の廃業によって未償却分を費用化できなくなり、定額法の採用により結果として減価償却費の総額が少なくなることを防止する義務があったといえるか、という点を本件の具体的な事情から検討しているものです。

そして、本件では平成14年2月に依頼者の個人歯科医院が廃業されているところ、平成9年の時点から、廃業を見据えたうえで定率法に変更すべき義務を負うものではないとしています。

なお、判決においては、「平成9年の時点からの定率法に変更すべき義務」を否定しているのみであり、廃業の直前期においても定率法に変更すべき義務がなかったといえるか、という点については、明確にされていません。

この点について明確に言及していない理由として、ポイント③についての部分で後述しますが、本件においては、損害の立証もされていなかったため、上記の点については明確に言及するまでもなく、X(依頼者)の請求を認めるべきでないと判断できる事案だったということが挙げられるかと思います。

ですので、仮に具体的な事情として、近い時期に確実に依頼者が廃業することを税理士が予想できたというような事情がある場合であれば、定率法を採用しないことにより義務違反が認められる余地自体は残るものと考えられます。

2.3「損害」はいくらになるのか

上述のように、本件ではY(税理士)の委任契約上の義務違反は否定されているため、X(依頼者)に損害が生じていたとしても、損害賠償請求が認められる余地はありません。

もっとも、裁判所は、Xの損害の有無についても、損害に関する証拠が提出されていないため、損害についても認められないものと判断しています。

(教訓・対策)

仮に税理士の義務違反が認められる場合であっても、そもそも定額法も法律上認められた適正な計算方法であることとの関係上、どの範囲が税理士に請求しうる「損害」として認められ得るのかという点は、別途問題になります。

そのため、定額法を採用したことを理由とする損害賠償請求をする場合、請求する側にとっては、具体的に生じる損害額を立証できるのかという、一定のハードルはあるものと考えられます。

4 まとめ

今回は、原価償却資産の償却方法として定率法を採用したことにより、依頼者の負担すべき税金に差額が生じた場合について、税理士の責任が否定された事例を紹介しました。

もっとも、本件とは異なり、①依頼者において早期の設備更新を検討している等、当初の原価償却費を高くする必要性があったとえいる場合や、②近い時期における廃業が明確に予期されているような場合には、定率法を採用しないこと、あるいは定率法に変更しないことが委任契約上の義務違反となる可能性は残るものと考えられます。

ですので、税理士の先生としては、特にこのような事情がある場合には、依頼者に対して、定額法による場合、当初の減価償却費用が定率法よりも低くなるという点について、しっかりと説明しておくことが望ましいでしょう。

- 契約書がない場合の税理士の責任はどうなる?―不正行為に関する税理士の調査義務を否定した事例 - 2024年2月14日

-

届出書を提出しなかったのは税理士のせい?

―消費税課税事業者選択届出制度について、税理士の助言義務違反を否定した事例 - 2024年1月31日 -

税理士が依頼者の本税についても責任を負う場合がある?

―本税額の増加についても税理士の責任が認められた事例 - 2023年10月25日 -

顧問先の役員個人の税務相談に乗っても大丈夫?

―顧問先の役員に誤った説明をした税理士の責任を否定した事例 - 2023年8月23日 -

定額法による減価償却が税理士の義務違反となる場合がある?

-定率法の不採用につき税理士の賠償責任を否定した事例 - 2023年8月7日